おもちゃを捨てられ子になる方法

こんにちは。おもちゃの片付け講師の”すずのり”です。

おもちゃの片付けオンラインサポートのお客様のお悩みです。

「遊んでいるおもちゃと遊ばないおもちゃに仕分けしていると、全部遊んでいるから捨てないで、と言われてしまいます。

保留袋に入れて別の場所に置いておくだけだよ。と言っても、ママは捨てるんでしょう、と言われてしまいおもちゃが減らせません。」

ママはお子さんに「捨てないで!」「ママは勝手に捨てるんでしょ!」なんて言われたら罪悪感でいっぱいになりおもちゃが減らせなくなってしまいます。

このような『子供がおもちゃを捨てたがらない』というお悩みは本当に多いです。

そこで本日は子供がおもちゃを捨ててくれなくて悩むママへ『おもちゃが捨てられる子になる方法』をご紹介します。

捨てることは悪くない

お子さんが捨てらるようになる前に、まずはママが『捨てることは悪くない』という意識に変わることが大切です。

なぜならママが『捨てることは悪い』と思っているので、子供に捨てないでと言われると『捨てようとしている自分は悪いことをしている』と罪悪感を感じ、子供に自信をもって捨てることを促せないからです。

しかし捨てることは悪いことではありません。捨てることで自分の大切にしたいモノが大切にできるようになります。

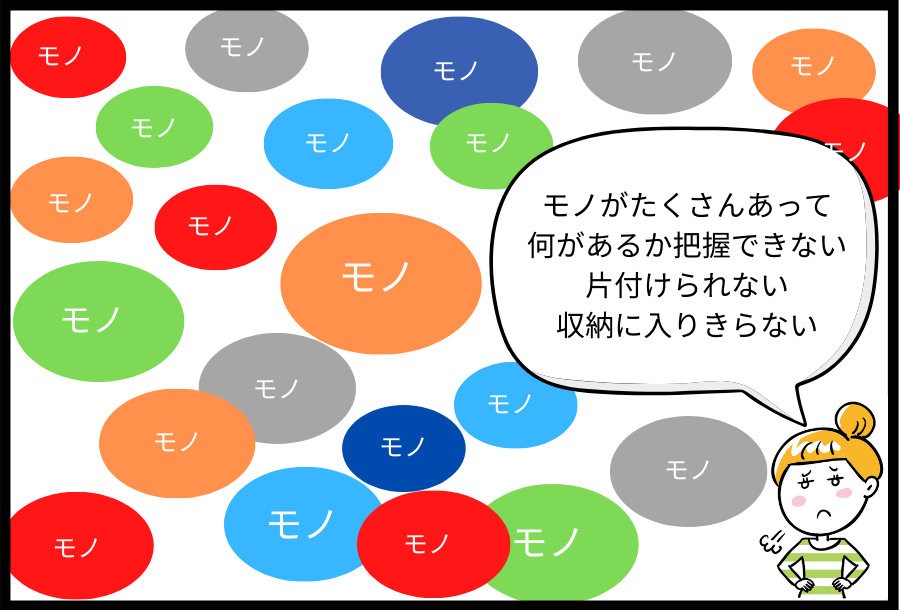

どういうことかというと、人は大切にできる量、管理できる量には限界があります。それ以上のモノ、たくさんのモノ、その全てを大切にはできないのです。

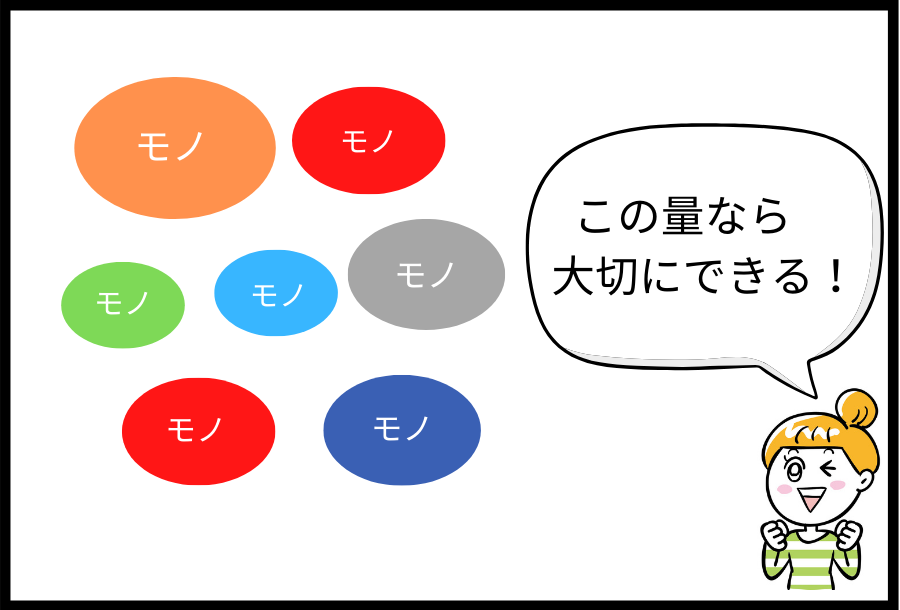

しかしたくさんのモノの中から自分が大切にできる量、管理できる量を選び残し、そうでないモノは捨てると本当に大切にしたいモノを大切にできるようになります。

捨てることは選ぶ力

この『捨てることで大切なモノを大切にできる』という考え方はお子さんが成長したとき、自分らしく生きるためにとても役に立ちます。

どういうことかというと、捨てる行為は大切なモノを選ぶことから始まります。

たくさんの中から大切なモノを選び残し、不要なモノは捨てるという手順です。

つまり捨てることは『大切なモノを選ぶ力』が身に付きます。

選ぶ力があれば自分らしく生きられる

この選ぶ力が身に付くと自分らしく生きる力も身に付きます。

なぜなら世の中には膨大なモノや情報が溢れています。しかもそれが本当に正しいかどうかも分かりません。

このような膨大で不確実なモノや情報の中から自分に必要なモノを選ぶ力があれば、他人に振り回されることなく自分の人生を生きることができます。

選ぶ力は筋肉と同じ

『大切なモノを選ぶ力』は幼いころから練習することで必ず身に付きます。筋肉と同じ。少しづつ続けることが大切です。

そこでおもちゃの片付けの登場です。大切なおもちゃと捨てるおもちゃを選ぶことが練習になります。

このように『捨てる』ことは大切なモノを大切にするため、自分らしく生きるための選ぶ力が身に付く素敵な行為です。

なので「捨てないで」と言われて罪悪感でいっぱいになっていまうママは、ぜひ自信をもって捨てることに向き合ってください。

では次は子供が捨てられるようになる方法を説明します。

①子供に捨てる効果を説明する

子供がおもちゃを捨てるのを嫌がる理由は、捨てることで得られる効果を知らないからです。

大人は要らないモノを捨てたり片付けたりすると『暮らしやすくなる、気持ちがスッキリする』といった片付けの効果を知っているので片付けます。

でも子供は知りません。

なのでママがおもちゃを捨てると「自分のおもちゃが無くなる!悲しい!ママ酷い!」という気持ちになります。

そこで捨てることで得られる効果を説明してあげてください。

おもちゃを捨てる効果

私が考えるおもちゃを捨てる効果です。アレンジしてお子さんに説明してみてください。

例文①

家は家族が気持ちよく暮らす場所なんだ。

でもおもちゃがたくさんあると部屋が狭くなったり、つまずいて怪我をしたり、モノが見つからなかったりして家族が困ってしまうね。

だからおもちゃ箱に入りきならいおもちゃはお家から出そうね。

例文②

遊んでいないおもちゃをお家の外に出すと大好きなおもちゃがすぐに取り出せて遊びやすくなるよ。思いっきり遊べるね。

繰り返し説明する

「捨てる効果を説明しても聞いてくれませんでした。」と諦めてしまうママがいます。

子供は一回聞いただけでは理解できませんし「捨てるのは嫌だ」という子の方が多いです。

それでもママは繰り返し説明してください。片付けるたびに何度も何度も説明します。同じフレーズでも構いません。

繰り返し説明して子供に意識t付けさせることが大切です。

②子供に捨てることに慣れさせる

おもちゃの片付けに悩んでいるママはおもちゃを捨てる間隔が長いです。半年に一回、1年に一回といった感じで片付ける間隔があいてしまいます。

おもちゃが部屋に一杯になりどうしようもなくなるまで溜めてしまいやっと片付ける、といった感じです。

すると子供はおもちゃを捨てることに慣れません。

しかもおもちゃを一気に捨てるのでショックが大きいです。

捨てることに慣れていない、一気に大量に捨てる、これでは子供はおもちゃを捨てることを嫌がります。

捨てることに慣れるメリット

我が家は『おもちゃ箱が一杯になったら捨てる』というルールにしています。

子供が保育園幼稚園の時は1~2カ月もすると一杯になるので、そのつど遊ばないおもちゃは捨てていました。

つまり我が家では1~2カ月に1回は捨てる作業をしていました。

すると子供は捨てることに慣れていきます。

「これ要らないから捨てていいよ。」と今では子供から言ってきます。

短い期間で定期的におもちゃを捨てることで子供は捨てることに慣れていきます。捨てる量も少ないです。

そして捨てる度に今一番大好きなおもちゃが残る喜びを味わうこともできます。

モノを大切にできない子になる?

「捨てることに慣れさせるとモノを大切にできない子になってしまいます。」

と心配するママがいます。

しかし「モノを大切にするために捨てない」という考えでいると、部屋はおもちゃでいっぱいになります。

箱に入りきらないおもちゃが床に放置されている状態に。

「邪魔だ!」と蹴とばされてしまうおもちゃ達。

押入れにギュウギュウに詰め込まれてい大量のぬいぐるみ。

これでおもちゃを大切にしている、と言えるでしょうか?

モノを大切にしていることを子供に伝えられるでしょうか?

モノを大切にするとは?

私はモノを大切にするとは『使うこと』だと思います。おもちゃで言うと『遊んであげる』こと。

しかし大量におもちゃがあると全てで遊ぶことはできません。

ではどうしたらおもちゃを大切にできるかというと、今夢中になっているおもちゃや好きなおもちゃを残し、そうでないおもちゃを捨てます。

すると残ったおもちゃは子供が大切にできる量なので大切にできます。毎日のように遊びます。遊び終わったらおもちゃ箱に片付けてくれます。

大好きな工作で毎日遊ぶ娘。幸せな時間。

遊び終わったら片付けようね。

どんなに散らかしても娘が片付けられるおもちゃの量なので5分で片付け終わった!

このように捨てることで、本当に大切にしたいモノを大切にできる子になります。

ママが捨てる痛みを感じることが大切

我が家は子供が保育園幼稚園のころは1~2ヶ月に一度は溜まったおもちゃを捨てていました。

でも捨てるおもちゃを見るたびに本当に心が痛みました。

捨てることが激減!

そして次に起こる感情が「むやみに買うのは止めよう!」という気持ち。

すると子供にせがまれたからといって安易に買わなくなります。

安いからといってむやみに買わなくなります。

タダだからといって貰わなくなります。

友達がくれるからといって貰わなくなります。

買う時はよくよく考えて買うようになります。

つまり捨てる痛みを私が感じることで新しいおもちゃが家に入ってくることが少なくなり、おもちゃを捨てる量も激減しました!

ママが定期的に痛みを感じることが必要

しかし捨てられないママはおもちゃを捨てる回数が少ないので捨てる痛みを感じる回数も少ないです。

痛みを感じないから安易に新しいおもちゃを買ってしまったり貰ってしまい家におもちゃが入って来てしまうのではないでしょうか。

なので短い間隔で定期的におもちゃを捨てて、その度にママが捨てる痛みを感じれば、家に入るおもちゃが減り結果的におもちゃを捨てる量も減ります。

ママが定期的に捨てる痛みを感じることも必要です。

まとめ

- 捨てることは悪くないという価値観に変える

- 子供に捨てる効果を説明する

- 子供に捨てることに慣れさせる

- ママが捨てる痛みを感じる

以上がおもちゃが捨てられる子になる方法でした。

私がお伝えしたいことは何でもかんでも捨ててよい、ということではありません。

自分が大切にできるモノを選びそうでないモノを捨てることで、選ぶ力、モノを大切にする心、自分らしく生きる力が育ちます。

捨てることを責められることを怖がらず、捨てることで得られる効果を信じて、おもちゃの片付けをしていただければと思います。

登録者の方にプレゼント!

LINE公式に登録していただくと『子供があっという間に片付けてくれる魔法の声がけ動画』をプレゼント!

LINE公式登録方法は3つ。

①下記のバナーをクリック↓

②QRコードからの登録↓

③LINEから@087iijniを検索して登録

おもちゃの片付け講師・お支度ボード講師。

整理収納アドバイザー・整理収納教育士。

2人の小学生のママ。埼玉県在住。

元オンワード樫山デザイナー。

パーソナルスタイリストとして起業。

同時期に片付けサポートも開始。

2020年1月おもちゃ専門の片付け講師の活動開始。

2021年3月お支度ボード講師の活動開始。

訪問サポート、オンラインサポート、講座合わせて120件以上の実績。

おもちゃの片付けは2種類ある!これ知らないと片付かない

おもちゃの片付けは2種類ある!これ知らないと片付かない 要注意!メルカリでおもちゃや子供服を売ると片付けられない!

要注意!メルカリでおもちゃや子供服を売ると片付けられない! ”やめる”おもちゃの片付け術

”やめる”おもちゃの片付け術 知育玩具より効果的!子供の能力がぐんぐん伸びるおもちゃ収納法

知育玩具より効果的!子供の能力がぐんぐん伸びるおもちゃ収納法 飽きてしまったおもちゃでも新鮮な気持ちで遊んでくれる方法

飽きてしまったおもちゃでも新鮮な気持ちで遊んでくれる方法